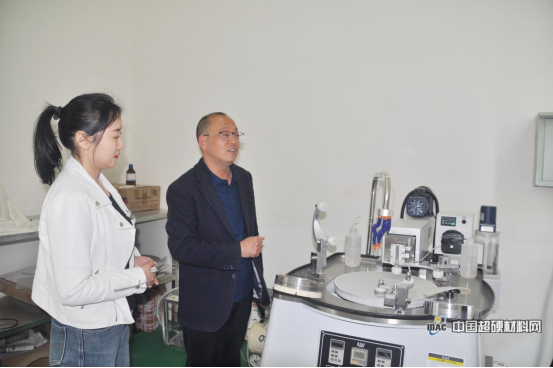

黃云是個土生土長的重慶人,直爽、熱情,極具開創精神,三磨海達磨床有限公司(以下簡稱“三磨海達”)的創立和發展與他息息相關,或許也正是他這樣的性格才有了今天的三磨海達。他是重慶大學機械工程學院教授、三磨海達的總經理,也是國內最早從事砂帶磨削理論及工程化應用的研究者之一。

選擇

2009年6月,《現代砂帶磨削技術及工程應用》一書出版發行,黃云在書的序言中這樣寫道:“30年前,剛進入大學不久,一次專業見習參觀,使我對砂帶磨削技術有了初步的印象。四年之后,研究生期間,一個偶然的研習機會讓我開始對砂帶磨削技術產生了興趣,并有了更深入的接觸和了解。而當我1985年研究生畢業的時候,我與砂帶磨削技術之間已經結下了不解之緣。從此,研究砂帶磨削技術及開發相關設備并將其直接應用于加工制造業,成為了我畢生為之傾心的事業。”

其實,20年前還有一場選擇,1988年前后,重慶的摩托車市場十分火爆,甚至遍地都是摩托車生產廠,而黃云本人對摩托車也非常了解和喜歡,于是有朋友力勸他以自己的技術背景投身摩托車行業。黃云回憶道:“我當時告訴朋友我的目標不是簡單的賺錢,我還是想搞我的砂帶磨削,我希望能在國內獨樹一幟。”

現在看來,或許那一次才是影響他一生的重要選擇。就在1988年那年,三磨海達的前身——重慶大學機械工程系砂帶磨削研究室正式成立,由黃云為首的一批高層次資深專業科研人員及學術骨干發起,于1995年改組為重慶大學海達機電技術開發公司下屬砂帶磨削分公司,于1996年正式成立重慶大學海達砂帶磨床公司,為重慶大學下屬高新技術企業。2001年正式成立了重慶三磨海達磨床有限公司,2001年以前一直以研究工作為主。

“當初看到國外一些類似研究獲得成功,我就想國內制造業發展這么快,我們沒有理由不成功。我堅持認為砂帶磨削技術前景廣闊,在國內制造業中有廣泛的市場。當時就計劃著要把砂帶磨削慢慢做大,做成一個產業。于是我們先后與國內的白鴿集團、美國3M、德國VSM等企業合作,引進國際上最先進的技術,可以說,在剛開始我們的產品就已經與世界同步了。”

成果

在砂帶磨削技術研究領域,在近30年 的時間里如此持續深入地研究和發展是十分難得的,目前國內在相關技術研究方面堅持做而又有所成就的科研機構寥寥無幾。三磨海達從一無所有,到租廠房辦工 廠,再到購置土地建設制造基地和研發中心,其近些年的發展速度不可謂不快。對黃云來說,他的砂帶磨削事業大約每隔一段時間就會有些里程碑式的成果。

三磨海達產品最初介入的是石油行業,1993年, 他們首先為玉門油田石油機械廠設計制作了抽油桿砂帶磨削設備,這使得其工作效率得到了大幅提升。此后又推廣至大慶油田、勝利油田等石油機械企業,并逐步擴 展到摩托車、汽車、工程機械等領域。“實際上,我們不斷滿足石油機械行業需求的同時,也帶動了三磨海達產品的完善,而這些技術、產品又可以服務于其他相關 行業。”

黃云編著的《砂帶磨削原理及其應用》在1993年 出版發行之后,中山化機的一位負責人恰好讀到了這本書,并與黃云聯系,希望他能提供一臺罐體拋磨設備,改變中山化機之前手工拋光的做法。“當時我們先按照 對方的要求制作了一個磨頭,是我親自去做的,并不斷調試,再設計再完善,之后對方即向我們定了成套的設備。”黃云和他的團隊從這個看似不大的項目中獲得了 不小的成就感,這一次成功無疑堅定了他們的信心。而此后這個項目又產生了裙帶效應,“廣重、廣輕等國內相關企業看到中山化機的產品后,都接連向我們下訂 單,甚至當時有的用戶就要求這些工業罐體生產企業必須要有我們的拋光設備才會進行產品采購。可以說到目前國內80%以上的不銹鋼容器所用的自動拋光設備是我們做的。”的確,當時國內的輕工業發展較快,對不銹鋼容器的需求巨大,砂帶磨削設備就有了很大的市場。

核電行業中的關鍵設備——核電高壓容器磨削機,同樣也是黃云與他的團隊率先在國內推出的。當時,很多企業都要因為提高生產效率的需要主動上門聯系。“上海鍋 爐、東方鍋爐以及之后的上海電氣臨港基地、東方廣重、一重嘉興、二重、海擎重工等企業都先后購買了我們的設備。我們率先打破國際上的技術封鎖,加上我們的 技術水平和服務優勢,使我們得到整個行業的認可。”

自1996年始,黃云及其團隊即與東汽展開了長期合作。2003年東汽提出數控砂帶磨床的設想,并于2006年正式進行國際招標,三磨海達在與兩外兩家企業的競爭中取勝中標。經過2年的艱苦研發,三磨海達終于在2008年初研制出了國內第一臺具有自主知識產權的高效率、高精度、大規格六軸聯動數控砂帶磨床2MY55200-6NC,打破了國外的技術壟斷,并交付東汽,最終通過了用戶的驗收和專家組的認可,也在行業內引起了不小的震動。

凡此種種,不勝枚舉。

雙重身份

黃云常會遞給客人兩張名片,一張上寫的是重慶大學機械工程學院教授,另一張是三磨海達總經理,他常常在學者和企業家之間轉換著自己的身份。面對同樣一臺設 備,作為學者的黃云和作為企業家的黃云感觸是不一樣的:“前些年在校內也經常會做一些設備,如曾為重慶儀表廠、秦川機床廠等企業做過設備,當時更多地是從 科研的角度考慮,看重技術的應用,并沒有從機床產品的角度去思考,這兩者之間的體系是完全不一樣的。同樣一件產品,在學校是實驗性質,在企業就要從用戶的 角度出發,要求實用、經久可靠,這就是很大的區別。”黃云逐漸意識到,技術為客戶所用、為客戶解決問題才是產品開發的根本出發點,做研究、做產品真正的目 的就是要為用戶著想,“用戶贏,企業才能贏”。同樣,他認為在學校做科研也應該達到這種層次的追求。

當然,雙重身份也為他和三磨海達帶來特別的優勢。“我們很好地利用了高校自身的技術優勢,產、學、研結合得十分完美。產學研結合說起來簡單,但真正運作起來 卻十分復雜。高校的技術再先進,缺了中間組織轉換這一環節是行不通的,企業生產能力再強,沒有技術配套提升也是徒勞。”黃云認為砂帶磨削技術的推廣尤其需 要產學研結合。砂帶磨削應用領域廣泛,但目前國內的砂帶磨削企業多難成規模,在黃云看來,其中一個很重要的原因就是砂帶磨床不像車床、銑床、外圓砂輪磨床 可以實現大批量的規模生產,而是多品種、小批量生產,如果沒有足夠的技術支撐,就會出現“小廠吃不了,大廠吃不飽”的困局。而三磨海達恰好把產、學、研三 方面有效地結合了起來,能夠根據客戶需求提出個性化的系統化解決方案,研發出針對性強的高性價比的設備。用黃云的話說就是,“不求大,但求精,把技術做成 熟、做到極致,從機理上做文章。”

作為企業家的黃云坦承,相比于做學者,負責一個企業要面對的方方面面更多。需要面對用戶、供應商,更需要面對團隊中的每一個成員。而這些年來,他一直堅持自 己與員工之間是一種合作關系,是公平平等、互惠互利的關系,是雙贏的,讓每名員工都能體現自己的價值。《三磨說》里有這樣一句:“磨于器者得其表,磨于事 者得其功,磨于心者得其真。此三磨之至道也。”

前景

砂帶磨削的優勢與砂帶的發展是緊密相關的,黃云向記者介紹說,“概括起來,砂帶磨削目前最突出的優勢就是切削效率高、發熱量小、表面質量好、安全,相對來說,砂帶磨削設備的性價比也都非常高。”顯然,許多企業愿意采用砂帶磨削設備也正是基于這些優勢所作出的考慮。

砂帶磨削在國內制造業中有著很好的應用前景。黃云常愛引用“三磨說”里的一句話——“木器而至青銅時代,非磨不以成器”,的確,人類社會的發展與磨削技術的 發展是休戚相關的。而當前制造業所有的產品都會涉及到磨削,這既是精度的需要,也是外觀的需要,而磨削又是區別于其他加工方式的一種特殊加工方法,必將以 其獨特的優勢在制造業的發展中發揮越來越重要的作用。

黃云認為,過去人們對砂帶磨削的認識比較淺顯,不像對砂輪磨削、車床、銑床等那樣深入,而當人們真正認識到砂帶磨削的優勢之后,勢必會出現爆炸性的市場需 求。“我們也希望大家都能了解砂帶磨削,主觀上接受砂帶磨削。國外砂帶磨床的發展比較快,自動化程度也要高一些,國內也正在朝著這個方向發展,并且基本具 備了同等的技術水平,未來必將超過國外的發展水平,我相信這一天是指日可待的。畢竟,國內巨大的市場和需求,這將激勵企業發展,激勵研發人員開拓、研發更 高檔次的產品。”

黃云說他一直有一種很樸素的想法——“技術興國”,寫書、做技術、做產品都是為了讓砂帶磨削技術為中國的制造業提供一些幫助,為民族工業做一份貢獻。“我個 人認為做企業要有責任心,在盈利和貢獻之間要有個平衡點。我要幫助我的員工有一份穩定的工作、一份穩定的收入,能夠讓他們有所發展,員工有所發展了,同時 也就推動著企業有所發展,這就是雙贏。”

如今,三磨海達在不斷地高速發展,三磨海達人也在考慮利用合適的機會運作上市,或合作、整合上市。“但是,不管怎么整合,有一點我們不能放棄,就是‘三磨海 達’這個品牌。我們要讓三磨海達在國內砂帶磨削領域成為一個響當當的百年品牌,不管企業怎么變化,這一點是必須堅持的。”

三磨海達承載著黃云的百年品牌夢想,也承載著他和他的團隊的砂帶磨削事業。

(轉載于《機電商報》2009.11.30記者 臧亞偉)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號